Colonialismo, vergogna interiorizzata e Rodolfo, il cammello che ha risvegliato un conflitto profondo

Il Carnevale di Ovodda ha riacceso polemiche sull’uso di animali. La questione si intreccia con un dibattito ben più ampio sull’identità sarda prima, e sul colonialismo culturale poi.

In breve

Il Carnevale sardo è anche quest’anno oggetto di polemiche e contestazioni

- Durante il Carnevale di Ovodda l’attivista Enrico Rizzi ha denunciato l’uso di carcasse animali e la presenza di un cammello.

- La questione ha riacceso il dibattito sull’uso degli animali nelle tradizioni popolari.

- Lo sguardo esterno sulla Sardegna tende a rappresentarla come luogo arretrato, selvaggio e “altro” rispetto all’Italia moderna.

- Il Carnevale diventa simbolo di un’identità sarda contesa tra orgoglio e vergogna interiorizzata, alimentata da una narrazione turistica e coloniale.

- Le reazioni interne ed esterne mostrano quanto siano ancora vive le ferite culturali lasciate dalla marginalizzazione storica e quanto urgente sia un confronto autentico su questi temi.

È di poche settimane fa la conclusione del tradizionale Carnevale che, come ogni anno, in Sardegna sancisce la fine dell’inverno e il lento risveglio primaverile della natura. Come molte rappresentazioni che riguardano le tradizioni, la storia e più in generale l’identità sarda, anche il Carnevale è spesso oggetto di polemiche e contestazioni. Quest’anno non è stato da meno.

La polemica è nata soprattutto quando l’attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi, molto noto sui social, ha pubblicato un post di denuncia per il trattamento riservato agli animali durante il carnevale di Ovodda. Oggetto di contestazione sono state soprattutto le carcasse di alcuni capi di bestiame – pelle, arti e testa – esposte sui carri carnevaleschi nonché la presenza di un cammello – nome di battesimo Rodolfo – che passeggiava condotto a mano per le vie del paese. La polemica su Ovodda sorgeva negli stessi giorni in cui gli ambientalisti e alcuni parlamentari contestavano anche la manifestazione equestre di Sedilo, Su puddu, che prevede l’impiego di galline abbattute per l’occasione.

Non è la prima volta che l’intervento di ambientalisti accende i riflettori sul Carnevale sardo, che salta così alle cronache italiane. Pressioni di questo tipo stanno interessando molte di quelle festività che coinvolgono animali vivi in Italia, generando dibattiti più ampi tra chi difende l’eticità di un rapporto essere umano-animale che ne contempli anche l’allevamento, la macellazione e il consumo e chi invece vi si oppone in toto proponendo una decostruzione dello specismo, ovvero la tendenza all’attribuzione di uno status superiore agli esseri umani rispetto ad altre specie animali.

Particolarmente interessante nei recenti casi di Ovodda e Sedilo però – che li rende spia di una problematica tipicamente sarda che qui mi interessa affrontare – è un modo tutto particolare di parlare proprio di Sardegna e cultura sarda. Tralasciando per il momento la questione relativa il tema del benessere animale, a partire dal Carnevale voglio raccontarvi una storia di sguardi e percezioni, cosa che può servire a osservarci un po’ meglio da dentro, in questo nostro vivere l’essere sarde e sardi oggi.

Il Carnevale in Sardegna

Vissuto, soprattutto in alcuni paesi, con una fortissima valenza identitaria, il Carnevale con le sue maschere e pratiche uniche è diventato uno dei “simboli” della Sardegna. Simbolico agli occhi di un osservatore esterno – in particolare il turista, attratto da queste manifestazioni così peculiari anche del folklore isolano – ma, come spesso accade, anche allo sguardo dei sardi stessi.

In un complicato processo di rappresentazione e autorappresentazione che si autoalimenta e assume numerose forme, le maschere – soprattutto quelle del Carrasecare barbaricino – sono diventate simbolo di sardità per molte persone sarde, un po’ come i nuraghi, il canto a tenore, il ballo, o la bandiera stessa dei Quattro Mori. In merito la storia – o più in generale il passato e il modo in cui le comunità scelgono di mantenere, ricordare e trasmettere o, al contrario, dimenticare – è sempre oggetto di contestazioni ed è per questo una questione molto politica. In Sardegna, però, il passato è un terreno più caldo che altrove.

Soprattutto durante il Novecento, le istituzioni portarono avanti una guerra su vari fronti contro diverse espressioni dell’identità sarda, prima fra tutte la lingua, generando una rottura nella trasmissione generazionale che ha effetto ancora oggi. Non è un segreto, ad esempio, che il fascismo e la Chiesa osteggiassero il carnevale tradizionale, allo stesso modo in cui si opposero ad altre espressioni della cultura popolare. In ragione di questa rottura, i sardi come comunità sentono oggi un gran bisogno di recuperare le antiche tradizioni, ma si trovano a fare i conti con le conseguenze di questa alienazione, in particolare con un radicato senso di vergogna nei confronti dell’identità sarda che si mantiene ancora oggi.

La prima e forse più pervasiva conseguenza di tale rottura della memoria è la nostra difficoltà a guardare a noi stessi e alla nostra cultura fuori dagli stereotipi, dalle narrazioni e le aspettative che gli altri hanno nei confronti della Sardegna – in altre parole, da quello sguardo esterno che, con l’istruzione scolastica e l’esposizione ai media mainstream, è diventato in parte il nostro.

Giochi (e conseguenze) di sguardi

Il Carnevale estivo è un esempio particolarmente clamoroso di questa confusione di sguardi. Invenzione tutta recente per permettere ai visitatori di partecipare al Carrasecare anche durante il periodo di massimo afflusso turistico dell’anno, è una trovata per vendere un altro pacchetto esperienziale tipico “sardo”. Che però snatura un rito agropastorale la cui ragion d’essere sta proprio nella sua stagionalità, dato che le maschere così evocative e spaventose e le loro sfilate ritualizzate nascono soprattutto per scacciare l’inverno e richiamare la primavera.

Certo, il Carnevale estivo è una scelta economica. Esempi più clamorosi – come il controverso spot della Regione Sardegna 2022 “Sardegna, un mondo straordinario” in cui, come forse ricorderete, un Mamuthone emergeva senza senso dalle acque del mare per poi essere sollevato da un ciclopico Gigante di Mont’e Prama – confermano questo uso strumentale e se vogliamo anche astuto dei simboli per costruire una narrazione efficace, spendibile sul mercato.

Ma le campagne turistiche propongono un certo tipo di storie proprio perché vendono di più e queste vendono perché fanno leva su convinzioni e idee radicate, tanto sulla Sardegna quanto su altri luoghi meta di turismo di massa. Nell’ultimo libro del collettivo Filosofia de Logu Questione sarda e discorso decoloniale, Andria Pili scrive che il marketing turistico per la Sardegna riprende i vecchi stereotipi che accompagnavano le imprese legate al colonialismo del secolo scorso, ad esempio in Africa o in India, descrivendo la nostra terra come un luogo senza tempo, paradisiaco e incontaminato, in cui la popolazione è ferma a modi di vita ancestrali, così attraenti per il turista, ma primordiali e selvaggi.

L’obiettivo della dominazione coloniale era “convincere gli indigeni che il colonialismo doveva strapparli alla notte”

Potrebbe importarcene poco se rimanessero pregiudizi di pochi, ma il nostro più grande problema è che troppe sarde e sardi hanno interiorizzato questo “sguardo dell’altro” così svilente. Riproducono così, di fatto, quella stessa vergogna verso la cultura sarda che, appresa dai nostri genitori e dei nostri nonni, motivò la scelta di molti di loro ad esempio di non parlare in sardo a figli e nipoti, interrompendo la trasmissione della lingua e producendo generazioni di non sardofoni.

Vergogna interiorizzata e colonialismo

Questa vergogna è salita alla superficie diventando estremamente evidente nella polemica sul Carnevale di quest’anno. Il dibattito, che avrebbe potuto far nascere utili conversazioni tra sardi sui maltrattamenti animali che, come altrove, avvengono anche all’interno delle nostre comunità, si è però radicato fin da subito in una visione della Sardegna come “altra” rispetto a un’Italia misura di civiltà.

Anche se Enrico Rizzi dichiarava per La Nuova di non avercela con i sardi ma “con quella parte di Sardegna che è rimasta indietro anni luce”, non solo dimostrava con questa sua frase una specifica concezione di modernità e progresso – e dunque di arretratezza e barbarie –, ma anticipava in modo perfettamente coerente quel “non avete ancora capito che siete in Italia” che avrebbe poi gridato a Michele Ladu, l’allevatore proprietario del famoso cammello, in un confronto durante la trasmissione La Zanzara.

“Non sanno manco l’italiano ste bestie” e “a scuola a imparare l’italiano e l’educazione”, sono solo alcuni delle decine di commenti sotto i post dell’attivista. Eppure sono tanti anche i commenti di sarde e sardi che confermano la “barbarie” delle festività carnevalesche chiedendo scusa agli italiani – “non siamo tutti così” – e soprattutto dichiarando “da sardo, mi vergogno”. Vergogna nei confronti di chi?

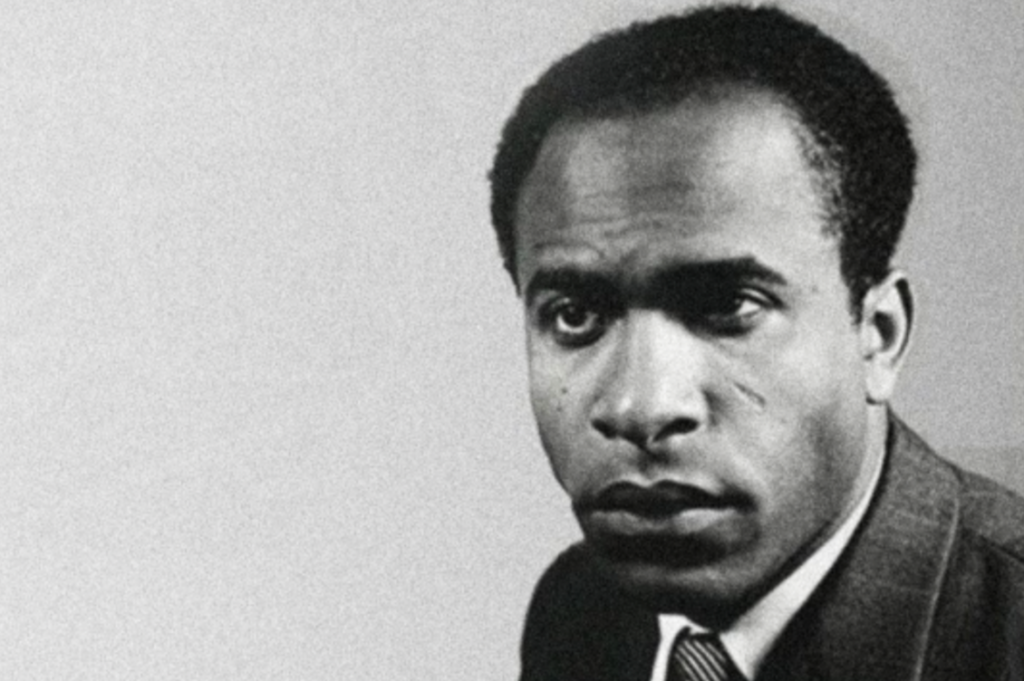

Nel suo I dannati della Terra, Frantz Fanon, parlando del colonialismo europeo nel Sud del Mondo, scriveva che l’obiettivo complessivo della dominazione coloniale era “convincere gli indigeni che il colonialismo doveva strapparli alla notte” e che la libertà “avrebbe significato per loro ritorno alla barbarie, incanagliamento, animalizzazione”. Il colonialismo cerca “di essere percepito dall’indigeno” come una madre amorevole che “impedisce a un bambino fondamentalmente perverso di dar sfogo ai suoi istinti malefici”. Pratiche del colonialismo che trovano evidenti parallelismi nella mentalità nazionalistica italiana, che vede la Sardegna come luogo in cui l’importazione della civiltà per mezzo della cultura italiana non è ancora pienamente riuscita.

Il dibattito sul Carnevale sardo mostra quindi non solo una concezione stereotipata e razzista della Sardgna, ancora radicata in Italia, ma anche come la vergogna interiorizzata da noi sardi nei confronti della nostra cultura sia un bisogno angoscioso di trovare sempre conferma del nostro valore, negli altri.

Con questo articolo proseguiamo l’approfondimento su nazionalismo di oggi e colonialismo, concentrandoci sul nazionalismo italiano e il suo braccio di ferro con l’identità sarda in Sardegna.

Commenta l'articolo

Per commentare gli articoli registrati a Italia che Cambia oppure accedi

RegistratiSei già registrato?

Accedi