E se il welfare ripartisse dai cohousing e dall’abitare collaborativo?

Oggi l’abitare collaborativo può porre le basi per creare un nuovo modello fondato su condivisione, mutualità e protagonismo delle persone. Una sfida collettiva per comunità più solidali.

In un contesto in cui i bisogni sociali sono sempre più complessi e frammentati, l’abitare collaborativo può essere un’opportunità per creare relazioni di prossimità, attivare reti di sostegno reciproco e valorizzare le risorse locali. Non si tratta solo di condividere spazi abitativi quindi, ma di ripensare il vivere quotidiano come un’esperienza collettiva in grado di rigenerare i legami sociali e contribuire alla costruzione di comunità inclusive, resilienti e solidali.

Cosa significa oggi abitare collaborativo? Per rispondere è importante partire da due premesse fondamentali che riguardano tanto l’attualità quanto l’evoluzione dei bisogni nei nostri territori: che si tratti di contesti urbani densamente popolati o di aree interne minacciate dallo spopolamento, il concetto di “abitare” coinvolge tutti e tutte.

«È una questione sistemica – sottolinea Andrea Baldazzini, responsabile dell’area welfare del centro di ricerca AICOON, dove si occupa di imprenditoria sociale, innovazione e trasformazioni dei sistemi territoriali – che non può essere affrontata da un solo attore ma richiede la collaborazione tra enti pubblici, privati, terzo settore e cittadini. Serve quindi una visione a rete, fatta di geometrie variabili, ma convergenti».

Oltre la casa: l’abitare come vivibilità e micro-welfare

Quando si parla di abitare non ci si riferisce solo alle mura domestiche: «L’abitare è un concetto ampio che riguarda la qualità della vita in un territorio, dalla scala del quartiere fino a quella della città o di un’intera regione. In questo senso, i servizi legati all’abitare collaborativo diventano strumenti per migliorare la vivibilità a 360 gradi».

Come ricercatore Andrea si occupa di sistemi territoriali di welfare. «Considero l’abitare collaborativo una forma di micro-welfare, con servizi che nascono spesso dal basso, dall’intraprendenza di cittadini che decidono di auto-organizzarsi per rispondere ai bisogni quotidiani, talvolta piccoli ma significativi». Non si tratta più solo di erogazione di servizi da parte di enti pubblici, quindi, ma di una co-produzione diffusa e partecipata del benessere della comunità.

L’abitare collaborativo può e deve essere visto come un servizio pubblico a tutti gli effetti, capace di rispondere a una molteplicità di bisogni e destinato a un pubblico trasversale, che può toccare tutte le fasce di popolazione: dalle famiglie giovani agli anziani soli, dagli studenti fuori sede ai lavoratori pendolari.

L’abitare collaborativo non risponde solo a bisogni, ma anche a desideri

Il condominio come presidio sociale

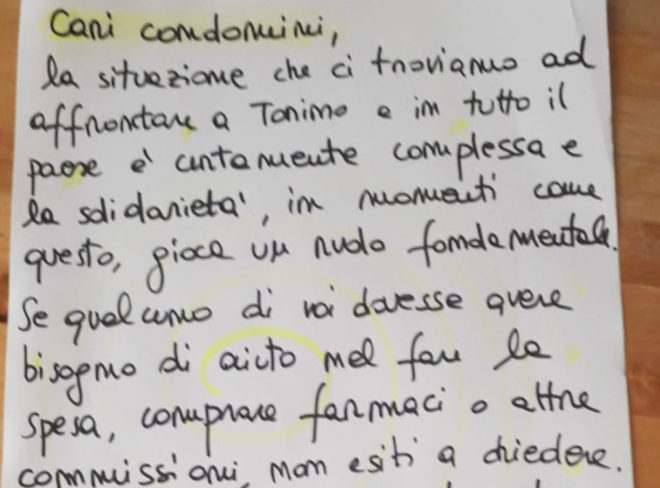

Un altro aspetto particolarmente interessante è il potenziale trasformativo dei luoghi abitativi. I condomini, ad esempio, stanno diventando dei “presidi di welfare”: in alcuni casi si sono strutturati come sportelli di orientamento ai servizi, con orari di apertura e personale formato proprio per aiutare i cittadini del quartiere. In questo senso l’abitare collaborativo, se aperto al territorio, diventa un punto di riferimento per la collettività, un’antenna sensibile ai bisogni emergenti.

Il pericolo più grande per questo tipo di esperienze è la chiusura, non solo fisica ma anche relazionale. «È solo attraverso l’apertura – alla comunità, alle relazioni, alla collaborazione – che questi spazi possono generare valore e sviluppare iniziative inaspettate: feste di quartiere, reti di mutuo aiuto, progetti intergenerazionali». Le relazioni sociali però non sono solo un mezzo, ma un fine in sé: costituiscono il tessuto connettivo della vita della comunità e rappresentano uno dei più potenti antidoti alla solitudine, un problema sempre più diffuso e complesso anche nei contesti apparentemente ricchi di reti. L’abitare collaborativo può offrire una risposta concreta a questa forma di disagio, spesso invisibile ma profonda.

Tre esempi concreti: studenti, famiglie e anziani

Oggi l’accesso allo studio universitario è spesso condizionato dalla possibilità di trovare una sistemazione abitativa sostenibile. L’abitare collaborativo può essere un’alternativa che garantisce equità nell’accesso alla formazione. Tra lavoro, cura dei figli e mancanza di tempo, le famiglie vivono in una rete ristretta di luoghi: casa, lavoro, parco giochi, supermercato. Dove intercettare i loro bisogni? Gli spazi collaborativi possono essere un punto di contatto prezioso. Stessa cosa vale per gli anziani soli: una popolazione in crescita che richiede interventi preventivi per evitare l’isolamento e ridurre i costi sociali e sanitari. Anche qui «l’abitare collaborativo può agire da catalizzatore di relazioni ma anche diventare una potente forma di prevenzione».

Dalla risposta al bisogno alla realizzazione dei desideri

L’abitare collaborativo però non serve solo a rispondere a problemi, ma anzi può essere anche uno strumento per realizzare desideri, ambizioni, progetti di vita condivisa. Per questo, come ricorda Baldazzini, è fondamentale guardare non solo al “bicchiere mezzo vuoto”, ma anche a quello mezzo pieno ossia l’enorme potenziale generativo di queste esperienze. Non si tratta solo di fornire soluzioni a carenze materiali o solitudini sociali, ma di offrire spazi in cui le persone possano realizzare una visione diversa del proprio abitare. Ecco perché scegliere di abitare in modo collaborativo può essere un atto intenzionale, un progetto culturale e di vita.

Pensiamo agli studenti che valutano l’università non solo in base all’offerta formativa, ma anche alla sostenibilità dell’abitare in una certa città. Pensiamo alle giovani famiglie che faticano a conciliare tempi di vita e lavoro e che trovano invece negli spazi collaborativi un supporto concreto. Pensiamo infine agli anziani che vivono soli, spesso distanti dai familiari, e che attraverso questi modelli possono mantenere autonomia e relazioni.

Oggi c’è una domanda crescente di forme di abitare diverse, più sostenibili, più connesse al territorio e alle persone. C’è una spinta culturale e sociale che chiede nuovi modi di abitare e vivere insieme. L’abitare collaborativo può e deve essere considerato parte integrante dei servizi di welfare territoriale: non solo un’alternativa abitativa, ma una risposta strutturata, una leva di trasformazione, un’infrastruttura sociale da valorizzare pienamente. Il futuro del welfare territoriale potrebbe passare proprio da qui: da luoghi abitati non solo da persone, ma anche da relazioni, reti e visioni condivise.

Informazioni chiave

Cos’è l’abitare collaborativo oggi?

È una risposta concreta a bisogni sempre più frammentati che mira a rigenerare i legami sociali e creare comunità inclusive, resilienti e solidali.

Abitare e vivibilità

L’abitare in modo collaborativo serve a migliorare il quotidiano e può diventare un servizio pubblico diffuso. In più è trasversale, perché si rivela utile per giovani famiglie, studenti universitari, anziani e pendolari. Risponde non solo ai bisogni, ma anche a desideri e visioni di vita condivisa.

Il condominio come presidio sociale

Alcuni condomini diventano sportelli di welfare di prossimità, attivano feste di quartiere, creano reti di aiuto, portano avanti progetti intergenerazionali.

Commenta l'articolo

Per commentare gli articoli registrati a Italia che Cambia oppure accedi

RegistratiSei già registrato?

Accedi