La battaglia contro il green pass dell’ex magistrato Paolo Sceusa è una marcia per le libertà

A pochi giorni dalla tappa conclusiva e più attesa della road map disegnata dal governo Draghi con l’ultimo decreto legge in materia di green pass – secondo cui dal primo maggio non sarà più necessario esibire il passaporto verde – vi proponiamo le riflessioni del giurista ed ex magistrato Paolo Sceusa, la cui marcia per le libertà e la pace invece non si è ancora arrestata.

Ci sono battaglie che si combattono letteralmente un passo alla volta. Per Paolo Sceusa la protesta contro il green pass è una di quelle, tanto da averlo spinto lo scorso 6 gennaio a mettersi in marcia da Venezia ad Assisi. Presidente emerito di sezione della Corte di Cassazione, pubblico ministero a Trieste e presidente del tribunale per i minorenni di Trento fino al 2020, Sceusa non avrebbe mai pensato di parlare nelle piazze e mettersi in marcia per le libertà, ma l’inefficacia delle sole azioni giuridiche non gli ha lasciato altra scelta.

Per Sceusa camminare equivale ad agire: è il raccordo essenziale tra riflessione, pensiero e azione. La sua protesta è un viaggio iniziato da solo, che ha raccolto lungo la strada sostegno, solidarietà e chiunque abbia voluto unirsi all’iniziativa, anche solo per un breve tratto. Dalla sua marcia per le libertà ne sono nate molte altre, in giro per tutta l’Italia. Proprio in occasione di una di queste, partita da Bordighera (IM) lo scorso 10 aprile, Alessia Garda lo ha intervistato per noi mentre iniziavano a radunarsi sempre più persone, di età e provenienza diverse, pronte a marciare insieme fino al confine francese.

Qui a Bordighera la marcia è quasi in partenza e molti certamente la conoscono già. Potrebbe raccontarci qual è stato il percorso professionale e personale che l’ha portata sin qui?

Sono un giurista. Ho lavorato come magistrato e prima ancora come avvocato e assistente di diritto all’università: insomma, una vita passata sui codici. Dopo trentasei anni di magistratura ho colto l’occasione e sono andato in pensione. All’epoca ero presidente di un Tribunale per i minori a Trento ed era appena l’inizio dei due anni di pandemia che abbiamo vissuto: esisteva solo la paura, il lockdown in Cina e poi Codogno, i camion a Bergamo.

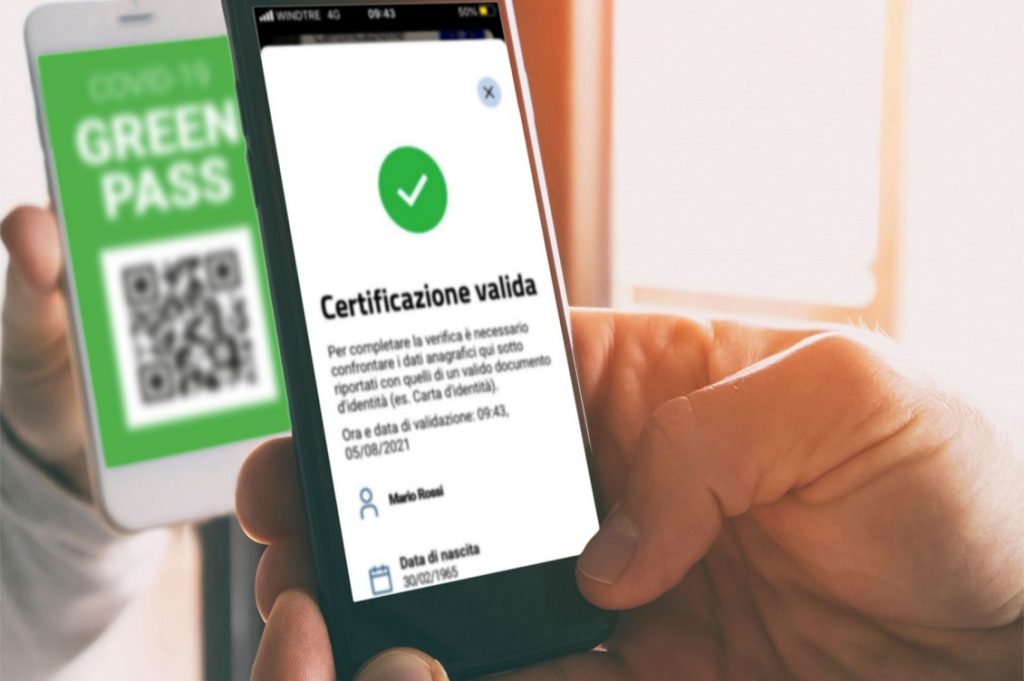

Sono andato in pensione per avere abbastanza tempo da poter dedicare al contrasto di quello già allora che mi sembrava stesse avanzando sempre di più, fino a travolgerci: leggi liberticide e il green pass in particolare o passaporto dell’obbedienza, come lo definisco io. Di fronte a questa situazione, in un primo momento ho agito da giurista, ricorrendo a cause, petizioni, denunce. Con il tempo ho preso parte a manifestazioni in strada, ho iniziato a parlare nelle piazze: tutte cose che avevo sempre considerato fuori dalle mie corde, ma che in questo momento ho ritenuto andassero fatte. Io lavoro per sommatorie, mai per sottrazione.

A un certo punto si è accorto che non era sufficiente e che forse bisognava trovare qualche altro modo per manifestare il dissenso. Perché ha pensato di mettersi proprio in marcia?

Gli esiti di tutti gli sforzi giuridici non mi sono sembrati all’altezza di quello che serviva a fronteggiare l’emergenza del diritto – non solo sanitaria – che ci ha travolti. Ciò non significa abbandonare gli strumenti della giurisprudenza, sia ben chiaro. Mi sembrava che a tutto questo parlare e pensare, anche nelle stesse piazze, mancasse una componente essenziale: il fare. E la marcia mi sembrava potesse colmare questo vuoto.

Non è affatto un’idea di cui desideri prendermi un qualche merito, al contrario. In tutta la storia, di marce di protesta per la difesa dei diritti, vi sono tantissimi esempi, a cui non voglio neppure paragonarmi. Però proprio da quelli ho tratto ispirazione: penso a Martin Luther King, prima ancora a Gandhi. Lo stesso San Francesco camminava. E allora mi sono detto che la marcia è una forma di protesta molto forte, perché si muove, veicola, e anziché portare tante persone in un unico posto, cerca di portare tante persone in posti diversi. E da queste considerazioni, ho deciso di partire. Non ho aspettato, né ho chiesto di essere accompagnato: ho lanciato quest’idea, di partire da Venezia verso sud, e il resto è venuto con grande naturalezza. Mettermi in cammino significava innanzitutto esercitare le mie libertà in maniera incondizionata.

La marcia quindi ha un potere trainante molto forte.

Pensiamo alle piazze: uno parla, tanti ascoltano, poi possono applaudire, far partire dei cori, a volte si conoscono tra di loro. Ma quando tutto finisce, ci si saluta e si va via. La marcia invece è una cosa che continua, ognuno la fa per il tratto e per il tempo che vuole (e che può). Si deve trascorrere la notte fuori e considerato il momento in cui viviamo e il fatto che l’accoglienza sia preclusa a chi sprovvisto di green pass, è tutto molto rischioso.

Ma fin dai primi giorni c’è stata grande solidarietà: appena ci mettevamo in cammino, c’era qualcun altro che si impegnava con un altro tipo di “fare”, altrettanto importante, senza il quale in effetti la marcia non avrebbe potuto fare neanche un passo, o quantomeno si sarebbe fermata la sera e ognuno sarebbe tornato a casa propria. Mi riferisco in particolare a chi ha aperto la propria casa o le strutture di accoglienza senza pretendere alcun tipo di passaporto. Questo è stato bellissimo, perché ci ha permesso di farci conoscere e veicolare anche a parole il messaggio che già esprimevamo con i nostri passi e con i colori accesi delle nostre pettorine.

Mi sembrava che a tutto questo parlare e pensare, anche nelle stesse piazze, mancasse una componente essenziale: il fare

Ha già spiegato il perché della marcia e l’importanza del “fare”, oltre al pensare. Senza dubbio la marcia veicola un messaggio in modo diretto. Cosa ha scoperto mettendosi in cammino?

Mi sono accorto che è una cosa che ti cambia davvero, perché camminare, e camminare a lungo ogni giorno, induce a raccogliere i pensieri. Ho scoperto finalmente che quella, e non altre, è la tecnica migliore almeno per me, per sgombrare la mente ed entrare in contatto con sé stessi. Ma si entra in contatto anche con gli altri: durante la marcia si parla, si ride – soprattutto si ride, c’è bisogno di ridere! – si scherza, ci si affida. Ed è ciò che ho fatto quando sono partito in pieno inverno: era il 6 gennaio, data non casuale visto che “epifania” vuol dire proprio “manifestazione”, “esternazione”, un significato molto importante, simbolico.

In marcia non ci si sente mai soli. Come ha più volte sottolineato la dimensione corale è importante, ma ciò non esclude un forte richiamo alla responsabilità individuale nel farsi ognuno parte attiva nella difesa dei propri diritti.

Esatto. La marcia la fanno i tuoi piedi: non è qualcosa che si può delegare. La cosa che mi premeva comunicare è la necessità di cambiare certi schemi radicati riguardo le forme aggregative. Il modello dominante infatti è di tipo pastorale: un po’ perché riproposto da tante religioni, un po’ perché fa comodo, implica una delega totale e deresponsabilizzante. Si sceglie uno da seguire, per mille motivi – perché è famoso, simpatico, parla bene, ha delle belle idee o fa delle belle promesse –, dopodiché si delega tutta la propria vita a questo leader. E i pastori finiscono per essere seguiti da delle greggi o delle mandrie, il cui destino è inevitabilmente il macello.

Ecco, da qui sono voluto partire per provare a cambiare le cose. In una prima fase, quando mi sono messo in cammino, forse sono stato individuato come una sorta di guida o leader. Ma allo stesso tempo volevo che la marcia per le libertà andasse avanti a prescindere da me. Ecco perché a un certo punto dopo circa 700 chilometri, ad Assisi (luogo simbolico legato alla figura rivoluzionaria di Francesco), ho ceduto il testimone e da lì inaspettatamente sono partite altre decine di marce, a volte a gruppi di tre, quattro persone, altre volte di quattrocento. È un ricambio continuo di esseri meravigliosi che hanno acquisito maggiore consapevolezza proprio camminando: nessuno di quelli che si mettono in cammino si chiede a cosa serva, perché è proprio partecipando che lo si capisce.

In effetti dall’esterno ci si potrebbe chiedere se questo mettersi in marcia cambi realmente le cose.

Chi guarda dall’esterno potrebbe senza dubbio chiedersi: “Ma questo cosa cambia?”. In realtà mettersi in cammino cambia innanzitutto te stesso: ti rinnova, ti dà orizzonti diversi, ti dà l’occasione di praticare minuto per minuto le libertà che ti sono state condizionate e sottoposte a termine. Ti fa capire che è il momento di prendere in mano la tua vita e camminare sui tuoi piedi.

Quello che si è generato dalla sua prima marcia è andato ben oltre le sue aspettative. Se lo sarebbe mai immaginato?

Ci speravo, senza dubbio. La marcia da Venezia verso sud ha fatto da volano. L’idea è piaciuta a tantissime persone che l’hanno fatta propria e riproposta in varie parti d’Italia, come quella in Sardegna o questa in Liguria. Ciò che mi preme sottolineare è che non sono io a guidarle, ma mi unisco con grande piacere a chi ha deciso di organizzarle e farsi a sua volta portavoce dei valori per cui abbiamo deciso di metterci in cammino.

La marcia è iniziata come “marcia delle libertà” e, per ovvi motivi, si è trasformata in una “marcia delle libertà e per la pace”. Quindi la marcia è anche un modo di praticare la pace?

Sì, la marcia alla fine è un contenitore, uno strumento che è neutro, che può essere adattato a veicolare in modo pacifico e umano qualsiasi protesta ci stia a cuore. Oggi il conflitto in Ucraina miete vittime e sparge grande sofferenza. La marcia è quindi un metodo per costruire la pace. Se la patente dell’obbedienza – il green pass – verrà utilizzata in maniera sistematica per condizionare le libertà individuali, anche la marcia sarà un mezzo di risposta e resistenza, per veicolare messaggi di pace, responsabilità e libertà.

Commenta l'articolo

Per commentare gli articoli registrati a Italia che Cambia oppure accedi

RegistratiSei già registrato?

Accedi