Fare filosofia con le persone piccole è andare a scuola dell’imprevisto

Dai bambini e dalle bambine fino all’adolescenza, dalle elementari alle superiori. C’è qualcosa che accomuna l’educazione al pensiero e alla filosofia in queste fasce d’età diversissime una dall’altra? Sì, c’è, e ce la racconta Sara Gomel di Filò – Il filo del pensiero attraverso la sua esperienza personale nelle aule.

“Maestra!”. “Dada!”. “Prof!”. Ultimamente mi sento spesso in crisi d’identità. Sono maestra alle elementari, professoressa alle medie e alle superiori, dada alla materna – dade, così i bambini bolognesi chiamano le loro maestre. Al mattino passo qualche ora con i ragazzi di un istituto tecnico, al pomeriggio sono seduta su una piccola sedia di una seconda elementare, tra i bambini, in cerchio. Il giorno dopo sono alle medie, poi alla scuola materna.

Maestra, dada, prof. Ufficialmente, non sono nessuna di queste tre cose. Non ho ancora tutti i titoli per aspirare a esserlo. Cosa sono, allora? Se proprio devo definirmi, l’unica cosa che mi viene in mente è: una filosofa in missione speciale. E qual è la mia missione? Filosofare. “Fare”, appunto, filosofia. Non sola, non nel mio foro interiore, ma con gli altri: bambini e bambine, ragazzi e ragazze.

È davvero un privilegio il mio. Mai avrei pensato di meritare un tale dono. Passo le giornate ad assistere al farsi dei pensieri, mille nascite che ne generano altre mille, anche in me. Io guido il processo e al tempo stesso scopro. Il mio è un “fare” difficile da definire; non ha i contorni netti di un mestiere. Perché, mi dico, come si fanno a stabilire in modo cristallino i limiti netti del pensiero? E ancora di più: del pensare insieme?

A volte – quasi sempre, in realtà – non so spiegare agli altri cosa faccio, quando faccio filosofia con le persone piccole. È così mutevole il mio fare – o meglio, dovrei dire il nostro. Non sono sola, siamo insieme. Per essere precisi, facciamo ricerca insieme. E questo aumenta di molto le possibilità, le aree di “sconosciutezza”: molte più cose potrebbero accadere, tante più cose potrebbero essere dette, pensate, immaginate, ora che le teste sono di più. Non so mai in anticipo, con esattezza, ciò che accadrà in classe. Posso intuirlo, posso immaginarlo, non posso prevederlo.

Non potevo prevedere, per esempio, che parlando con i bambini di sette anni di ciò che di invisibile vive dentro di noi e facendo cenno, in modo quasi distratto e al tempo stesso irriverente, all’ansia che ogni tanto mi avvolge il cuore, uno di loro – e poi un altro, un altro e un altro ancora – avrebbe consegnato alla classe improvvisamente muta il racconto preciso e doloroso della sua ansia bambina, che si prova quando “si hanno dei pesi dentro che non sai come toglierti”.

Quando chiedo loro di scrivere, ai primi incontri, la loro più grande domanda, la più importante di tutte, quella a cui vorrebbero avere una risposta vera, so che qualcuno di loro si chiederà: “Cosa c’è dopo la morte?”, “perché esisto?”, “cosa diventerò da grande?” – domande che ritrovo almeno una volta in ogni classe, con certezza matematica.

Ma ce ne sono altre che sono nuove, che non potevo conoscere prima di incontrarle. “Perché nella guerra ci devono rimettere i bambini che non hanno fatto niente?”. “E se non fossi nato? Cosa sarebbe successo? I miei amici e la mia famiglia sarebbero esistiti lo stesso?”. “Quant’è grande l’infinito?”.

A volte mi capita di proporre le stesse esperienze in classi diverse, a persone di età diverse. Lo stesso laboratorio alle elementari, medie e superiori. Le parole che uso, i toni, cambiano, a volte davvero di poco, ma il senso è lo stesso. Mi interessa vederli lavorare sugli stessi temi per poter poi confrontare le loro risposte e i loro ragionamenti e chiedermi: capiamo di più, crescendo? Siamo più saggi o perdiamo qualcosa? Come cambia il nostro modo di guardare?

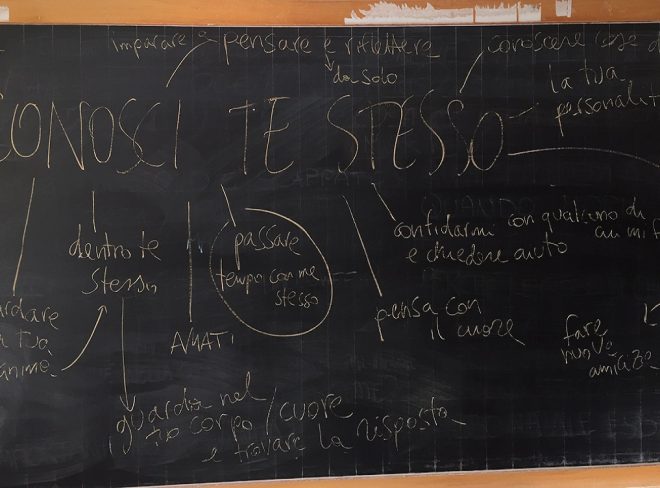

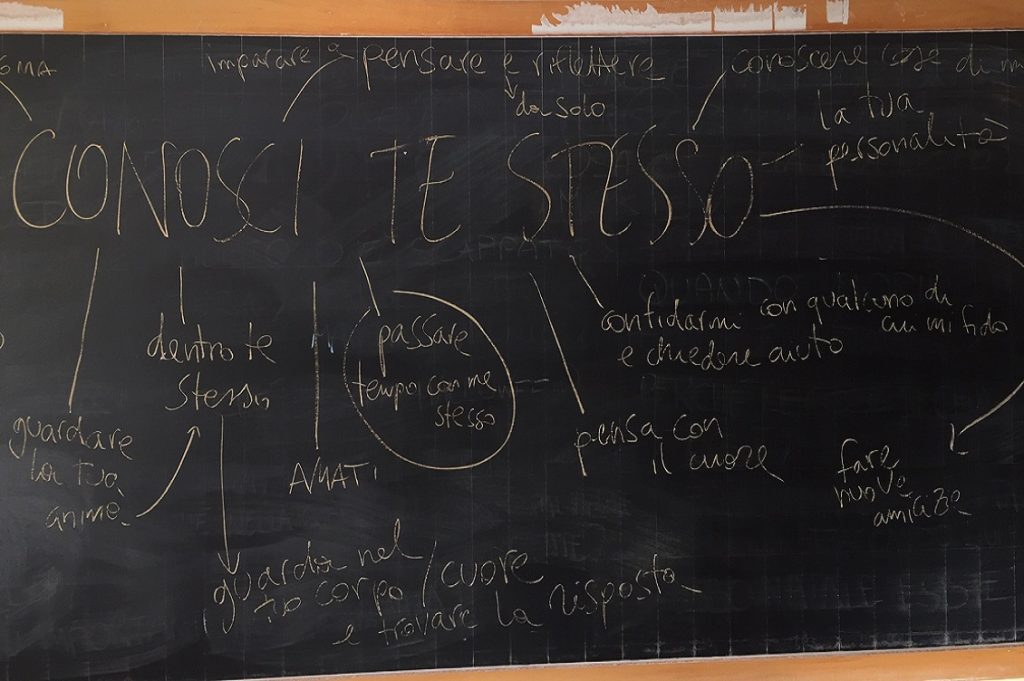

Ultimamente racconto a tutti, piccoli e meno piccoli, degli dèi e degli oracoli del mondo antico, della massima delfica “Conosci te stesso” iscritta sul frontone del tempio di Apollo. Cosa volevano mai dire i greci, quando dicevano “conosci te stesso”? Ai bambini racconto che è un enigma da sciogliere. Dover risolvere un problema difficile li elettrizza. Divisi in gruppi si trasformano in commissioni di filosofi, il cui compito è quello di spiegare ai cittadini riuniti in assemblea il significato della frase misteriosa.

Gli adolescenti si elettrizzano meno, ma si mettono ugualmente d’impegno. I bambini, dopo lunghe e accalorate indagini rispondono così: conosci te stesso significa che devi passare tanto tempo con la tua anima. Tra gli adolescenti qualcuno dice: conosci te stesso significa che devi conoscere le tue origini, la tua storia, sapere da dove vieni e chi ti ha messo al mondo, perché solo così saprai qualcosa di chi potrai essere. Significa anche conoscere il proprio ambiente e, più in generale, conoscere il mondo, perché non siamo soli, separati da tutti. Siamo parte di qualcosa di più grande e solo conoscendo il tutto potremo capire qualcosa di più di noi stessi.

Potevo prevedere, io, che i bambini avrebbero tralasciato “colore, fiore e animale preferito”, troppo impegnati a cercare un oltre, un altrove, il senso ultimo delle parole dell’enigma, e che gli adolescenti avrebbero sposato un’interpretazione del “conosci te stesso” così poco attuale, con toni dal sapore antico e rinascimentale, così lontana dall’individualismo cieco che attribuiamo loro e a cui li consegniamo lasciandoli soli con i loro telefoni?

Non so mai in anticipo, con esattezza, ciò che accadrà in classe. Posso intuirlo, posso immaginarlo, non posso prevederlo

Molto di quello che capita in classe quando si fa filosofia è imprevisto. Non siamo poco professionali per questo: dietro al nostro fare di filosofi ed educatori c’è un continuo ragionare, confrontarsi, ci sono metodi e strategie. Gli obiettivi sono chiari: offrire a bambini e ragazzi occasioni per pensare insieme, spazi dove possano sperimentare, conoscersi, maneggiare i pensieri, esprimersi, imparare a dialogare, facendo palestra di democrazia.

I metodi li conosco – potrei recitarne a memoria i lemmi – ma la mia vera scuola è stare nell’imprevisto. Scuola paradossale, quella che ci insegna a conoscere ciò che non potremo mai conoscere. Eppure, l’unica che mi sento davvero di seguire. Se io entro in classe già sapendo come andrà finire, se io già conosco la risposta, loro lo sapranno e non si concederanno di cercare.

Se la risposta c’è già, è come al solito: gli adulti sanno le cose e ogni tanto fanno finta di non sapere, tanto per farci lavorare un po’. Un’altra occasione mancata di onestà. Ma se io ascolto davvero le loro domande, se offro loro problemi da pensare che io stessa vivo come autenticamente tali, se accetto di immergermi con loro e anche, a volte, di avere paura, mi accorgo di quell’unica cosa che sapevo fin dall’inizio: io non so. Ma voglio capire qualcosa di più. Cerchiamo insieme?

Commenta l'articolo

Per commentare gli articoli registrati a Italia che Cambia oppure accedi

RegistratiSei già registrato?

Accedi